原付バイク125ccいつから乗れるのか、気になっている方は多いのではないでしょうか。通勤・通学の足として、また趣味や日常の移動手段としても人気が高まっている125ccクラスのバイクは、費用対効果に優れた乗り物として注目されています。

本記事では、原付バイク125ccにいつから乗れるのか、必要な免許や年齢、取得方法などをわかりやすく解説します。これからバイクライフを始めたい初心者の方にも役立つ情報をお届けしますので、ぜひ参考にしてみてください。

※この記事はプロモーションを含みます

原付バイク125ccはいつから変わる?

・原付バイク125ccいつから乗れるかは免許の種類で異なる

・普通自動二輪免許(小型限定)で125ccに乗れる

・16歳から取得可能な免許で通学・通勤にも活用できる

・原付二種として扱われ、高速道路や二人乗りは不可

・燃費や維持費が安く、若者や女性にも人気がある

原付が125ccになるのはいつですか?

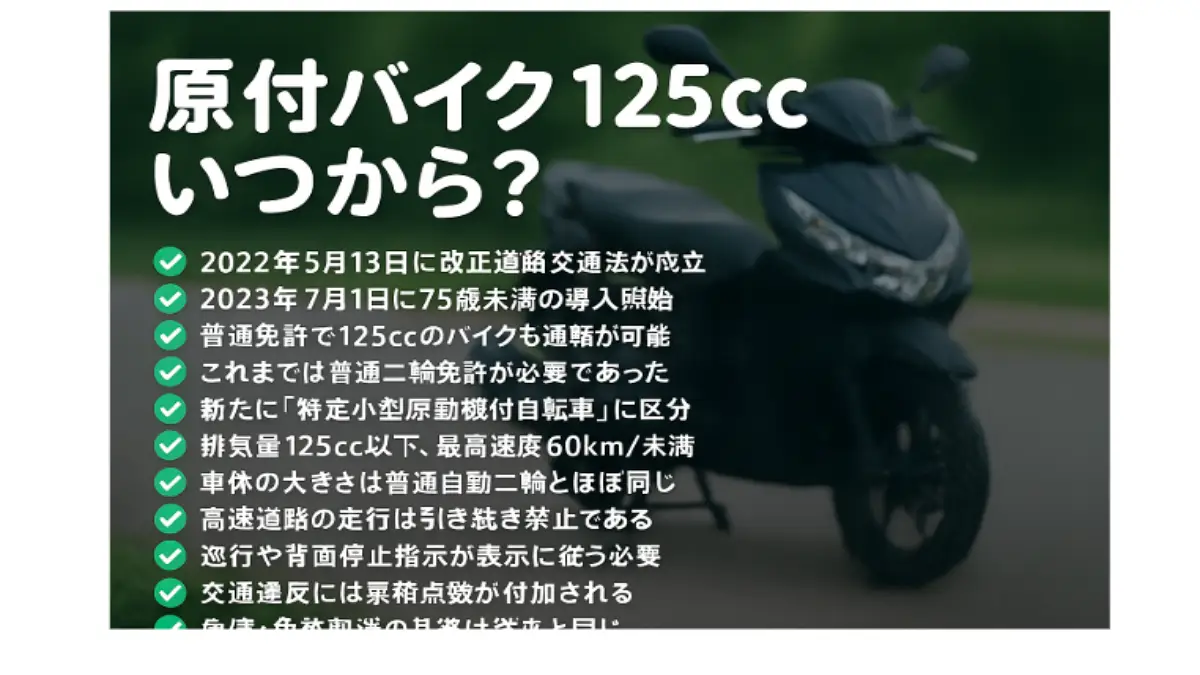

「原付バイク25ccいつから?」という疑問に応えるイメージ。125ccバイクの写真と丸文字で視認性が高い構成。

結論からお伝えすると、原付が「125ccになる」ことはありません。法律上の原動機付自転車(いわゆる「原付」)は、2025年以降も引き続き排気量50cc以下の車両を指します。つまり、125ccのバイクは原付ではなく、従来どおり「原付二種(小型二輪)」として扱われます。

このような誤解が生まれた背景には、2025年12月に予定されている道路交通法の改正があります。ここでは、従来の排気量による車両区分が見直され、出力(kW)基準による分類に変更されます。そのため、「出力4kW以下であれば新しい原付として扱われる」という方向性が示されています。

しかし、125ccクラスのバイクは一般的に6kW以上の出力を持つため、新基準の「原付一種」には該当しません。よって、125ccバイクを「原付」として運転することはできず、2025年以降も小型二輪免許(AT限定を含む)が必要です。

このように、法改正があったとしても、125ccバイクが原付になることはありません。制度の誤解による無免許運転などを避けるためにも、正しい区分を理解しておくことが大切です。

原付の125ccクラスは2025年にどうなる?

2025年に予定されている法改正では、原付の区分が「排気量」から「出力(kW)」へと見直されます。この新しい制度により、例えば電動バイクなど、出力4kW以下のモデルが「新基準の原付一種」として扱われるようになります。

一方で、125ccバイクは通常6kW以上の出力があるため、2025年以降も従来どおり「原付二種」扱いです。つまり、新制度が施行されても、125ccバイクの扱い自体には大きな変化はありません。

この変更により、特に電動車の普及が進むと見られていますが、125ccバイクに関しては小型二輪免許の取得が引き続き必要です。原付免許や普通自動車免許(いわゆる普通免許)だけでは125ccバイクには乗れないため、注意が必要です。

このように、制度の大きな変更はありますが、125ccクラスのバイクが「原付」になることはなく、免許制度や運転区分も変わりません。むしろ、制度改正によって今後は出力基準に基づいた新たな原付車種が増える可能性がありますので、購入時にはしっかりと確認しましょう。

■重要ポイントまとめ

- 125ccバイクは2025年以降も「原付(第一種)」にはなりません。

- 125ccクラスは引き続き「原付二種(小型二輪)」として扱われます。

- 2025年12月以降、排気量による分類が「出力(kW)」基準に変更されます。

- 新基準では「出力4kW以下」の車両が「新・原付」に分類されます。

- 125ccバイクの多くは出力が6kW以上であり、対象外です。

- 普通自動車免許では125ccバイクは運転できません(小型二輪免許が必要)。

- 「原付が125ccになる」という噂は誤解です。免許区分にも変更はありません。

- 2025年の改正は電動バイクの利便性向上が主な目的です。

原付免許で125cc乗れるようになる?

今のところ、原付免許だけで125ccバイクに乗れるようになる予定はありません。法改正によって制度が大きく変わるといった誤解もありますが、実際には免許区分の見直しは行われていません。

2025年12月からは、原付の定義が「排気量」ではなく「出力(kW)」基準に変わります。しかし、この変更の対象となるのは主に電動バイクなどの新しいカテゴリの車両です。125ccクラスのバイクは出力が高いため、新しい原付区分には入りません。

現在でも、125ccバイクを運転するには「小型限定普通二輪免許」以上の二輪免許が必要です。普通自動車免許や原付免許では運転できないため、注意が必要です。

一部の情報では、「普通免許で125ccに乗れるようになる」といった記述が見られますが、これは誤解や希望的観測に基づいたものです。現行の制度では明確に免許区分が分かれており、改正によってその壁が取り払われる予定もありません。

したがって、125ccバイクに乗りたい場合は、対応した二輪免許を取得する必要があります。

ショップ内で125ccバイクをチェックする20代女性。人気の軽二輪に注目が集まる。

原付免許 125cc 車種の扱いとは?

原付免許で運転できるのは、50cc以下の「第一種原動機付自転車」に限られています。125ccクラスの車両は、法律上は「原付二種(第二種原動機付自転車)」または「小型二輪」として分類され、原付免許では運転できません。

たとえ見た目がスクーターのように小型であっても、排気量や出力が125ccを超えていれば、免許の区分が異なります。例えば、ホンダの「PCX125」やヤマハの「NMAX125」などは、原付免許ではなく、小型二輪免許以上が必要です。

また、2025年の法改正では「出力4kW以下」のバイクを新しい原付として扱う制度が導入されますが、これも125ccバイクにはほとんど該当しません。125ccクラスの多くは6kW以上の出力があるため、新原付の枠には入りにくいのが現状です。

つまり、125ccの車種は引き続き「原付二種」として扱われ、運転には専用の免許が必要になります。原付免許のままでは乗れないという点に注意しましょう。

| 項目 | 原付免許で乗れる車種 | 125ccクラスの車種 |

|---|---|---|

| 免許区分 | 原付免許(第一種原付) | 小型限定普通二輪免許以上 |

| 排気量 | 50cc以下 | 51cc~125cc |

| 出力の目安 | 0.6~2.0kW程度 | 6kW前後(車種により異なる) |

| 速度制限 | 30km/h制限あり | 法定速度で走行可能 |

| 二段階右折 | 必要 | 不要 |

| 高速道路の走行 | 不可 | 不可(小型限定) |

| 二人乗り | 不可 | 条件付きで可能 |

| ナンバーの色 | 白 | ピンク(原付二種) |

| 主な代表車種 | ホンダ トゥデイ、ヤマハ ジョグ | ホンダ PCX125、ヤマハ NMAX125 |

■ 原付免許で乗れる車種(50cc以下)

- ホンダ トゥデイ:扱いやすく初心者向け、通勤や通学に人気。

- ヤマハ ジョグ:加速力に優れ、街乗りに適している。

- スズキ レッツ:コストパフォーマンスが高く、メンテナンスも簡単。

- 排気量は50cc以下で、30km/h制限や二段階右折の規制あり。

- 原付免許(または普通自動車免許)で運転可能。

■ 125ccクラスの代表的な車種(原付二種)

- ホンダ PCX125:スタイリッシュな外観と高い燃費性能が魅力。

- ヤマハ NMAX125:ABS搭載モデルもあり、安全性が高い。

- スズキ アドレス125:軽量で小回りが利き、街乗りに強い。

- キムコ レーシングS125:コストを抑えつつ装備も充実している。

- 125ccクラスは二段階右折なし、法定速度で走行可能。

- 小型限定普通二輪免許が必要。原付免許では乗れない。

原付125ccで二人乗りができるのはいつから?

125ccのバイク、いわゆる「原付二種」では、すでに現在でも条件を満たせば二人乗りが可能です。これは2025年から始まる制度変更とは関係ありません。

原付二種とは排気量51〜125ccのバイクのことで、原付(50cc以下)とは法律上の扱いが異なります。したがって、「原付免許」で運転できるバイクではありません。二人乗りが可能なのは、小型限定普通二輪免許(AT限定含む)を取得しており、かつ取得から1年以上経過している場合です。

例えば、ホンダのPCX125やスズキのアドレス125などは、登録上「原付二種」となり、免許と条件を満たせば2人乗りができます。

一方、50ccの「原付一種」は、法律で2人乗りが禁止されており、今後の制度変更でもこの点は変わりません。名称が似ていても区分と扱いは大きく違うため、勘違いしないよう注意が必要です。

■ポイント! 原付125ccで二人乗りができるのはいつから?

- 125ccバイク(原付二種)での二人乗りはすでに可能

- 必要な免許は小型限定普通二輪免許(AT限定も可)

- 免許取得から1年以上経過していないと2人乗りはできない

- 50cc原付(原付一種)は今後も二人乗り不可

- 原付と原付二種は法律上まったく別物として扱われる

- 対象車種:ホンダPCX125、スズキ アドレス125など

■ポイント! 原付バイクは2025年に乗れなくなりますか?

- 50cc原付バイクは2025年以降も乗れる

- ただし、新車のガソリン原付は減少・消滅傾向

- 2025年12月から原付の定義が「出力基準(4kW以下)」に変更

- 電動バイクなどが新基準の原付に該当する可能性が高い

- 現行の原付免許でも従来の50cc車は運転可能

- ただし、メンテナンスや部品供給の不安が長期的に予想される

原付バイク125ccいつから普通免許で乗れる?

・原付バイク125ccいつからが気になる人は免許取得スケジュールを確認

・教習所での講習時間は短めで、比較的取得しやすい

・125ccバイクはパワーがあり、坂道や長距離にも強い

・最新モデルはデザインも豊富でファッション性も高い

・購入前に維持費、保険、ヘルメットなどの装備も要確認

普通免許 原付 乗れなくなるのはいつから?

最新モデルの125ccバイクを見つめる女性客。バイクショップでの購入シーン。

現在、普通自動車免許(AT限定を含む)を持っていれば、50cc以下の原付バイクに乗ることが可能です。しかし、2025年12月以降の制度変更により、従来の「排気量ベース」での原付区分が「出力ベース」へと移行します。

この変更により、将来的には従来の50cc車が新たな原付区分から外れる可能性が出てきました。とはいえ、すでに普通免許を取得している人が直ちに原付に乗れなくなるわけではありません。今のところ、既存の免許保有者には経過措置が適用される予定です。

ただし、新基準に該当する「電動バイク」などに乗るには、出力に応じた新たな免許制度が求められる可能性があります。この点については今後の法整備を注視する必要があります。

まとめると、2025年12月を境に制度上の変化はありますが、すぐに普通免許で原付が運転できなくなることはないと考えて問題ありません。

普通免許 125cc 法改正 2025年の内容

2025年12月からの道路交通法改正により、原付バイクの区分が「排気量」から「出力(kW)」に変わります。従来は「原付一種=50cc以下」「原付二種=51cc〜125cc未満」という分け方でしたが、これが出力4kW以下を“新しい原付”とする制度に切り替わります。

この法改正にともない、「普通自動車免許で125ccに乗れるようになる」といった誤解が広まっていますが、事実ではありません。125ccバイクは今後も「原付」には分類されず、運転には小型限定普通二輪免許以上が必要なままです。

法改正のポイントはあくまで「電動バイクなどを出力ベースで定義する」というものであり、既存の内燃機関付きバイクの取り扱いが大きく変わるわけではありません。

したがって、普通免許で125ccに乗れるようになる法改正は存在しておらず、引き続き誤情報に注意が必要です。

ポイント!

- 普通免許で125ccに乗れるようにはならない。法改正後も小型二輪免許が必要。

- 制度変更は2025年12月。原付区分が排気量から出力基準へと変わる点に注意。

普通免許 原付 乗れなくなるのはいつから?

現在、普通自動車免許を持っていれば、50cc以下の原付バイク(第一種原動機付自転車)に乗ることができます。しかし、2025年12月に施行される予定の道路交通法改正により、原付バイクの区分が排気量から出力(kW)基準へと変更されます。

この法改正にともない、「普通免許で原付に乗れなくなるのでは?」という疑問が広がっていますが、現時点では既存の普通免許保持者がすぐに乗れなくなるという変更は発表されていません。制度が変わっても、経過措置や適用範囲の詳細が示される見込みです。

また、変更の対象となるのはあくまで「新しい基準で分類される原付車両」であり、現在の50ccバイク自体が即座に廃止されるわけではありません。今後、出力基準に適合しない車種は新車販売が減少する可能性はありますが、既存の車両に乗れなくなることはありません。

つまり、2025年12月以降も、現行の50cc原付に関しては普通免許で運転可能とされています。ただし、将来的に制度がさらに変更される可能性もあるため、最新の情報を確認しておくことが大切です。

普通免許 125cc 法改正 2025年の内容

2025年12月に予定されている道路交通法の改正では、従来の「排気量」による車両区分から「出力(kW)」基準への変更が行われます。この改正の主な目的は、電動バイクの普及を想定した制度整備であり、特に小型・低出力の電動車が「新しい原付」として分類されやすくなる点が注目されています。

ここで注意したいのが、「普通免許で125ccバイクに乗れるようになる」という誤解です。法改正後も、125ccクラスは出力が高く、新基準の原付には該当しません。よって、これまでと同じように、小型限定普通二輪免許以上が必要です。

今回の改正で「出力4kW以下の車両」が新たな原付に該当しますが、125ccバイクの多くは6kW以上の出力を持っており、この枠には入りません。たとえば、ホンダのPCX125やヤマハのNMAX125などがそれに該当します。

まとめると、2025年の法改正は免許制度の変更ではなく、原付車両の分類基準の見直しです。普通免許の運転可能範囲が広がるわけではなく、125ccバイクの扱いも変更されません。誤った情報には注意が必要です。

新基準原付 車種の特徴とは?

2025年12月に予定されている法改正では、原付の区分がこれまでの「排気量」基準から「出力(kW)」基準へと変更されます。この改正により誕生するのが「新基準原付」と呼ばれる車両です。出力4kW以下の二輪車が新しい原付一種として分類され、運転にはこれまで通り原付免許または普通自動車免許が必要とされます。

この新基準の特徴として最も注目されているのが「電動バイク」の普及を意識した制度設計です。従来の50ccガソリンエンジン車と違い、排気量のない電動モデルでも出力が4kW以下であれば原付一種として扱われるようになります。

例えば、eバイク市場で人気の「ホンダ EM1 e:」や、小型電動スクーターの「ヤマハ E-Vino」などが新基準原付に該当する可能性があります。これらの車両は環境にやさしく、静音性にも優れている点が大きな利点です。

ただし、速度性能や航続距離はガソリン車に比べて劣る面もあります。長距離移動には不向きな場合が多いため、通勤や短距離移動向けとして活用されるケースが主になるでしょう。また、充電インフラの整備状況や車両価格の高さも購入時の検討材料となります。

■ 新基準原付 車種の特徴とは?

- 2025年12月から「排気量」ではなく「出力(kW)」で原付を区分

- 出力4kW以下のバイクが「新基準原付」として扱われる

- 主な対象は電動スクーターや超小型EVバイクなど

- 排気量のない車両(例:電動バイク)でも出力基準で原付扱いに

- 従来の50ccガソリン車と同様に普通免許で運転可能

- 例:ヤマハ「E-Vino」、ホンダ「EM1 e:」などが該当予定

- 静音性や排ガスゼロなど環境性能に優れるのが大きな特長

- 一方で、速度・航続距離・価格などで課題も残る

- 125ccバイクの多くは6kW超で新原付の対象外なので注意

125ccバイクの現行と新制度の違い

現在の125ccバイクは「原付二種(小型二輪)」に分類され、出力は6kW前後が一般的です。運転には小型限定普通二輪免許(AT限定含む)以上が必要であり、原付免許や普通自動車免許では運転できません。

2025年の法改正で導入される「出力基準」の制度では、新たに「出力4kW以下」の車両が原付として扱われるようになります。しかし、125ccバイクのほとんどはこの基準を大幅に超えているため、従来と同様に原付ではなく原付二種のまま扱われます。

例えば、ホンダ「PCX125」やヤマハ「NMAX125」は6kW以上の出力があり、法改正後も免許区分や使用条件には変化がありません。誤って「125ccも原付に変わる」と認識してしまうと、無免許運転などのリスクにつながります。

制度変更により、特に電動スクーターの利便性は増しますが、125ccバイクについては排気量・出力・免許制度のどれもが現行通りである点をしっかり理解しておくことが重要です。新制度で恩恵を受けるのはあくまで低出力の電動バイクが中心です。

125cc 4kWバイク一覧を確認しよう

2025年12月以降の法改正で注目されているのが、「出力4kW以下」のバイクが新たな“原付扱い”となる点です。ただし、125ccバイクでこの基準を満たすモデルは非常に少なく、選択肢は限られます。ここでは、出力制限や電動バイクを含め、該当の可能性がある車種をいくつかご紹介します。

■ 出力4kW以下のバイク例(125cc以下)

- ホンダ スーパーカブ110:空冷エンジン、軽量で低出力設計。

- ヤマハ ギア:商用スクーターとして人気。出力も控えめ。

- スズキ アドレス110:低燃費設計だが、出力ギリギリのライン。

- ホンダ BENLY e::電動バイク。出力は2.8kW程度で、新原付枠に該当。

- ヤマハ E-Vino:電動原付。出力0.6kWで確実に対象車両。

※出力やスペックは年式・型式により異なるため、購入前の確認が重要です。

このように、ガソリン車で出力4kW以下の125ccは限られています。電動バイクの方が新基準に適合しやすいため、今後の主流になる可能性が高いでしょう。

原付125ccの今後の位置づけについて

原付125ccバイク、つまり「原付二種」と呼ばれる車両は、2025年以降もその区分を維持する見通しです。制度変更によって“原付が125ccになる”という誤解が広まっていますが、これは間違いです。

今後の制度では、従来の排気量基準から出力(kW)による区分に変更されます。しかし、125ccクラスの多くは出力が6kW前後あるため、新制度で定める「出力4kW以下の原付」には該当しません。

そのため、125ccバイクはこれまで通り「小型限定普通二輪免許」など、専用の二輪免許が必要な乗り物として扱われ続けます。制度が変わっても、免許区分や走行ルールに大きな変化はないということです。

■ポイント! 原付125ccの今後の位置づけ

- 2025年以降も125ccバイクは「原付二種」に分類される

- 出力4kW以下でなければ「新原付」として認定されない

- 運転には小型限定普通二輪免許以上が必要

- 制度改正による直接的な影響は限定的

- 電動バイクの一部が原付免許で運転できる可能性あり

名称の混乱を避けるためにも、「125cc=原付になる」と考えるのではなく、「125ccは今後も原付二種」と理解しておくことが大切です。

原付バイク 25ccいつからまとめ

「原付バイクが25ccになる」という情報は、実際には制度の改正内容と混同されて広まった誤解です。現在の法制度では、原付バイクとして認められるのは50cc以下の排気量(または新制度に基づく出力4kW以下)となっており、「25cc」という明確な区分は存在しません。

✅ 原付バイクが125ccになる制度変更は存在しない

✅ 125ccバイクは2025年以降も「原付二種」として扱われる

✅ 原付一種の定義は2025年12月から出力(kW)基準に変更される

✅ 新基準では出力4kW以下の車両が「原付一種」となる

✅ 125ccバイクの多くは出力6kW以上のため対象外

✅ 普通免許や原付免許では125ccバイクを運転できない

✅ 小型限定普通二輪免許以上が125ccバイクには必要

✅ 「125cc=原付になる」という情報は誤解に基づく

✅ 制度変更の主な目的は電動バイクの法整備

✅ 電動バイクの一部は新基準で原付として運転可能になる

✅ 125ccバイクの免許区分や交通ルールは変更されない

✅ 「25ccバイクが原付になる」との噂も根拠がない

✅ 原付の新基準車両にはヤマハE-VinoやホンダEM1 e:が該当する可能性あり

✅ 原付一種(50cc以下)は今後も普通免許で運転可能

✅ 既存の50cc原付も2025年以降使用可能である

2025年12月に予定されている道路交通法の改正により、原付の区分が「排気量」から「出力(kW)」基準へと変わります。これにより、特に電動バイクなどの新しいカテゴリーの車両が「新基準の原付」として扱われるようになりますが、「25cc」と明記されたクラスが新設されるわけではありません。

つまり、「25ccバイク」が新しく登場する予定があるのではなく、小出力・低速のバイクが新基準の原付に該当する可能性があるというだけの話です。情報の取り違いによる誤解には注意しましょう。

■ポイント!原付バイク25ccいつからまとめ

- 「25ccバイク」という正式な区分は存在していない

- 2025年12月から原付の定義が「出力4kW以下」に変更予定

- 小出力の電動バイクなどが新たな「原付一種」になる可能性あり

- 25ccクラスという表現は、原付の低出力帯モデルのイメージに過ぎない

- 免許区分や運転条件に大きな変化はなし(普通免許で乗れる原付は今後も限定的)

- 実際の運用開始は2025年12月予定。今後の省令等に注目

このように、「25cc」という表記に惑わされず、新制度で定められる「出力基準」を理解しておくことが大切です。具体的な対象車両や免許の扱いは、今後の詳細な法令発表を待って確認する必要があります。