電動キックボードのヘルメット着用義務はどう変わった?最新ルールを解説

近年、電動キックボードの利用が急増し、都市部を中心に移動手段として定着しつつあります。しかし、「電動キック ボード ヘルメット なしなぜ」と疑問を持つ方も多いのではないでしょうか?2023年7月1日の法改正により、特定小型原動機付自転車という新しい区分が誕生し、ヘルメットの着用義務が緩和されました。

この記事では、電動キックボードのヘルメット着用義務がどのように変わったのかを詳しく解説します。また、**特定小型原動機付自転車とは何か、基本的な要件や免許・年齢制限、走行ルール、保安部品(公道走行に必要な装備)**など、利用前に知っておくべきポイントを整理しました。

さらに、LUUPの電動キックボードはなぜノーヘルでOKなのか、ナンバーなしの電動キックボードで公道を走るとどうなるのかといった疑問にも答えます。ヘルメットなしでも安全に乗るための注意点や、実際におすすめのヘルメット、自転車用ヘルメットの代用可否についても解説します。

電動キックボードのルール変更に伴い、安全な運転を心がけるためにも、本記事を参考にして正しい知識を身につけましょう。

電動キック ボード ヘルメット なしなぜ?法律の背景と理由

電動キックボード ヘルメット記事のポイント

- 2023年7月1日からヘルメットの着用が努力義務になった理由

- 電動キックボードの「特定小型原動機付自転車」区分の条件

- LUUPの電動キックボードがノーヘルで乗れる理由

- ヘルメットなしで乗るリスクと安全対策

- ヘルメット着用が推奨される理由とおすすめの選び方

電動キックボードでヘルメットなしが認められた理由

電動キックボードでヘルメットの着用が努力義務となった背景には、移動手段としての利便性向上と、自転車と同じような交通ルールへの適応があります。2023年7月1日に施行された改正道路交通法により、一定の基準を満たした電動キックボードは「特定小型原動機付自転車」という新しい区分に分類され、ヘルメットの着用義務が撤廃されました。

この変更の背景には、都市部での短距離移動の需要が増えたことが挙げられます。特定小型原付は最高速度が時速20km以下に制限されており、一般的な自転車と同程度の速度で走行するため、ヘルメットの義務付けを緩和しても安全性に大きな影響はないと判断されました。さらに、シェアリングサービスの普及によって、誰でも気軽に利用できる環境を整える必要があり、ヘルメットの着用を義務化すると利用のハードルが高くなるため、努力義務とすることで利用者の利便性を優先しました。

一方で、ヘルメットを着用しないことによるリスクもあります。特定小型原付は公道を走行できるため、万が一の事故時に頭部を保護できない可能性があるのです。そのため、法律上の義務はなくなったものの、交通安全の観点からもヘルメットの着用は推奨されています。

20代の男女がサドル付き電動キックボードに乗り、オフィス街の公道を移動している様子

1. 基本的な要件

- 電動モーター駆動(エンジン式は対象外)

- 定格出力0.6kW(600W)以下

- 最高速度:時速20km以下(歩道走行時は時速6km以下)

- 車体サイズ:長さ190cm以下、幅60cm以下

2. 免許・年齢制限

- 免許不要(16歳以上であれば誰でも運転可能)

- 16歳未満の運転は禁止

3. 走行ルール

- 基本は車道走行(自転車と同様のルール適用)

- 条件を満たせば歩道走行も可能

- 最高速度6km/hに制限できる機能があること

- 走行中に「識別灯火(緑色ランプ)」を点滅させること

- 自転車レーンを走行可能

- 信号無視・一時停止無視・飲酒運転は禁止

4. 保安部品(公道走行に必要な装備)

- 前照灯(ヘッドライト)

- 尾灯(テールランプ)

- 後部反射器

- ナンバープレート(取得必須)

- 警音器(クラクション)

- 方向指示器(ウインカー)

- 後写鏡(ミラー)

- 制動装置(ブレーキ)

5. ヘルメットの着用義務

- 努力義務(着用推奨だが義務ではない)

- ただし、安全のため着用が推奨されている

6. 保険・登録手続き

- 自賠責保険の加入が義務

- ナンバープレートの取得が必要(自治体で手続き)

- 軽自動車税(年額2,000円)対象

7. 交通違反と罰則

- 特定原付専用の交通ルールがあり、違反すると反則金が科される

- 信号無視・携帯電話使用・通行区分違反などが対象

- 違反を繰り返すと、安全講習の受講が義務付けられる

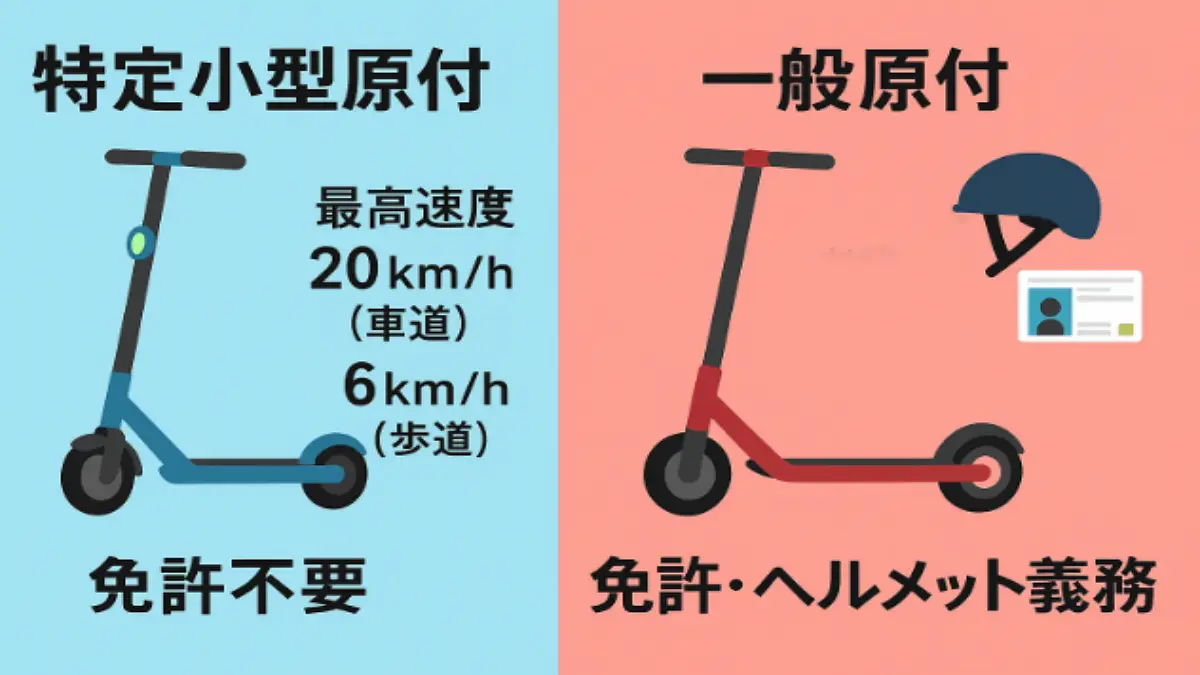

8. 特定小型原付と原付一種の違い

| 項目 | 特定小型原付 | 原付一種 |

|---|---|---|

| 免許 | 不要(16歳以上) | 必要(原付免許以上) |

| 最高速度 | 20km/h以下 | 30km/h以下 |

| 歩道走行 | 6km/h制限付きで可能 | 不可 |

| ナンバープレート | 必要 | 必要 |

| 自賠責保険 | 加入義務あり | 加入義務あり |

| ヘルメット | 努力義務(推奨) | 義務 |

| 車両区分 | 特定小型原動機付自転車 | 原動機付自転車 |

9. 注意点

- 全ての電動キックボードが特定小型原付に該当するわけではない

- 一般の原付一種モデルは従来通りヘルメット義務・免許必須

- 歩道走行可能な場所は限られている(すべての歩道で走れるわけではない)

- 違反が増えれば規制が厳しくなる可能性もある

このように、特定小型原動機付自転車は従来の原付よりも気軽に利用できる反面、安全確保のためのルールも定められています。利用する際は、これらの要件をしっかり確認し、適切なルールを守ることが重要です。

特定小型原動機付自転車の条件を満たし、公道走行可能な電動キックボード

| メーカー | 機種名 | 最高速度 | 航続距離 | 本体重量 | ナンバープレート | ヘルメット |

|---|---|---|---|---|---|---|

| SWALLOW | ZERO9 | 20km/h | 最大40km | 19.6kg | 取得必須 | 努力義務 |

| Free Mile | plus FM-F1 | 20km/h | 最大40km | 30kg | 取得必須 | 努力義務 |

| YADEA | KS6 PRO | 20km/h | 最大60km | 22kg | 取得必須 | 努力義務 |

| BLAZE | EV SCOOTER | 20km/h | 約35km | 24.6kg | 取得必須 | 努力義務 |

| SMZ | VERACITY V-Lite | 20km/h | 約30km | 14.5kg | 取得必須 | 努力義務 |

| RICHBIT | ES1 Pro | 20km/h | 最大35km | 16kg | 取得必須 | 努力義務 |

| AINOHOT | SAGA Pro | 20km/h | 最大40km | 20kg | 取得必須 | 努力義務 |

| COSWHEEL | MIRAI T Lite | 20km/h | 最大45km | 18kg | 取得必須 | 努力義務 |

電動キックボードのヘルメット着用義務はどう変わった?

従来、電動キックボードは「原動機付自転車」に分類されており、公道を走る際はヘルメットの着用が義務付けられていました。しかし、2023年7月1日に道路交通法が改正され、「特定小型原動機付自転車」という新たなカテゴリーが誕生したことで、ヘルメットの着用は努力義務となりました。

以前は、電動キックボードに乗るには原付免許が必要であり、ナンバープレートの取得や自賠責保険の加入も義務化されていました。また、ヘルメットは必須で、着用しないと交通違反として罰則の対象になることもありました。しかし、新たな区分では、最高速度20km/h以下、車体サイズが規定内であることなどの条件を満たせば、16歳以上なら免許不要で運転が可能になり、ヘルメットの着用も義務から「推奨」へと変更されました。

この変更によって、電動キックボードの利用はより手軽になり、都市部での新しい移動手段として普及しやすくなりました。ただし、すべての電動キックボードがヘルメット不要というわけではなく、「特定小型原付」に分類されるモデルのみが対象です。原付一種に該当する電動キックボードの場合は、従来どおりヘルメットの着用義務があり、違反すると罰則が科されるため注意が必要です。

また、特定小型原付であっても、安全面を考慮するとヘルメットの着用が推奨されています。特に、車の多い道路や交通量の多いエリアでは、万が一の事故に備えて、頭部を保護するための対策を講じることが重要です。

LUUPの電動キックボードはなぜノーヘルでOK?

LUUPの電動キックボードがノーヘルで利用できるのは、日本の道路交通法改正による「特定小型原動機付自転車」の新設が関係しています。

2023年7月1日から適用された改正道路交通法では、一定の条件を満たした電動キックボードは「特定小型原動機付自転車」として分類されました。この区分に該当する車両は、運転免許が不要であり、ヘルメットの着用も努力義務にとどまっています。LUUPが提供する電動キックボードは、この「特定小型原付」の要件を満たしているため、ヘルメットなしでの運転が可能です。

LUUPの電動キックボードが「特定小型原付」に該当する理由

LUUPの電動キックボードは、以下の条件を満たしています。

- 最高速度が時速20km以下

- 車体の長さが190cm以下、幅が60cm以下

- 定格出力0.6kW以下の電動モーターを搭載

- 必要な保安部品(ライト、反射器、警音器など)を装備

- ナンバープレートを取得し、自賠責保険に加入済み

このため、LUUPの電動キックボードは法律上「特定小型原付」として扱われ、ヘルメットの着用が義務ではなく努力義務となっています。

ただし、安全性の観点からヘルメットの着用は推奨されています。特に慣れないうちは転倒のリスクがあるため、利用者自身が安全対策を考えることが重要です。

ヘルメットなしで電動キックボードに乗るのは違反?

電動キックボードにおいてヘルメットなしでの走行が違反かどうかは、その車両の区分によって異なります。

特定小型原動機付自転車の場合

2023年7月1日の法改正により、新たに「特定小型原動機付自転車」として分類される電動キックボードでは、ヘルメットの着用は義務ではなく、努力義務とされています。 つまり、ヘルメットなしで運転しても罰則の対象にはなりません。

原付一種・二種の電動キックボードの場合

一方で、最高速度が30km/h以上の電動キックボードは「原付一種」や「原付二種」として扱われます。この場合、ヘルメットの着用が義務付けられており、未着用での走行は道路交通法違反となります。

ヘルメットなしで運転するとどうなる?

- 特定小型原動機付自転車: 違反ではないが、安全性の観点から着用が推奨される。

- 原付一種・二種: ヘルメット未着用は違反となり、交通違反の対象。

また、仮にヘルメットなしで事故を起こした場合、怪我のリスクが大幅に高まるだけでなく、保険の適用範囲や賠償責任が問題になる可能性もあります。そのため、法律上は義務でなくても、安全のためにヘルメットを着用するのが望ましいと言えるでしょう。

| 区分 | ヘルメット着用義務 | 違反時の対応 | 最高速度 | その他の条件 |

|---|---|---|---|---|

| 特定小型原動機付自転車 | 努力義務(着用しなくても違反ではない) | なし | 20km/h以下 |

|

| 原付一種・二種 | 義務(未着用は道路交通法違反) | 罰則あり(罰金・反則金) | 30km/h以上 |

|

ナンバーなしの電動キックボードで公道走行するとどうなる?

電動キックボードで公道を走る際、ナンバープレートが必要かどうかは車両区分によって異なります。ナンバーなしで公道を走行すると、違法となる可能性が高いため注意が必要です。

ナンバープレートが必要なケース

2023年7月1日の道路交通法改正により、電動キックボードは「特定小型原動機付自転車」として新たに区分されました。この区分に該当する車両は、ナンバープレートを取得し、公道での走行が可能となります。一方、以下の条件に該当しない電動キックボードは、一般的に「原動機付自転車(原付)」として扱われ、ナンバープレートの取得が義務付けられています。

- 最高速度が時速20km以下

- 車体サイズが長さ190cm以下、幅60cm以下

- 方向指示器や警音器などの保安部品を装備

- 自賠責保険へ加入済み

ナンバーなしで公道を走った場合の罰則

ナンバープレートがない電動キックボードで公道を走行すると、以下の罰則が科せられる可能性があります。

- 無登録車両の公道走行(道路運送車両法違反)

50万円以下の罰金 - 自賠責保険未加入(自動車損害賠償保障法違反)

1年以下の懲役または50万円以下の罰金 - 無免許運転(道路交通法違反)※原付区分の場合

3年以下の懲役または50万円以下の罰金

特定小型原動機付自転車に該当しない電動キックボードは、原付バイクとして扱われるため、ナンバープレートだけでなく、運転免許やヘルメットの着用義務も発生します。公道を走行する場合は、事前に適切な登録を行い、安全な運転を心がけましょう。

ヘルメットなしで乗れるのはいつから?

2023年7月1日から、特定小型原動機付自転車に分類される電動キックボードは、ヘルメットの着用が「努力義務」となりました。これにより、ヘルメットを着用しなくても交通違反にはなりません。ただし、安全性の観点からヘルメットの着用は強く推奨されています。

ヘルメットなしで乗れる条件

ヘルメットを着用せずに運転できるのは、以下の条件を満たす電動キックボードのみです。

- 「特定小型原動機付自転車」に該当するモデルであること

- 最高速度が時速20km以下(歩道走行時は6km以下)

- 車体サイズが長さ190cm以下、幅60cm以下

- 方向指示器や警音器などの保安部品を備えていること

- ナンバープレートを取得済みで、自賠責保険に加入していること

- 16歳以上の運転者であること(16歳未満は運転不可)

ヘルメットなしでも安全か?

法律上ヘルメットの着用義務はありませんが、事故のリスクを考えると、着用することが望ましいです。特に、転倒時の頭部損傷を防ぐため、JIS規格やSGマーク付きのヘルメットを選ぶのがベストです。

また、特定小型原動機付自転車ではない「原付一種」や「原付二種」に該当する電動キックボードでは、ヘルメットの着用が義務となります。乗車する前に、自分の電動キックボードがどの区分に属するのかを確認し、適切な装備を整えましょう。

電動キックボード ヘルメット なしなぜ?安全性と選び方のポイント

電動キックボードの法改正・ヘルメット規制の詳細

最高速度20km/h以下で、ナンバープレート取得・保安部品の装備が必須。ヘルメットは努力義務。

16歳以上なら免許不要。16歳未満の運転は禁止。

車道が基本だが、自転車レーンや一部の歩道走行も条件付きで可能。

2023年7月の法改正により、LUUPの特定原付モデルはヘルメットの着用が努力義務となったため。

事故時の頭部損傷リスクが高く、保険適用外の可能性もあるため、安全対策が必要。

PSC・SG・JIS規格を満たした安全性の高いヘルメットを選ぶことが重要。

ヘルメットなしでも安全に乗るための注意点

電動キックボードは、法律上ヘルメットなしで乗ることが認められる場合がありますが、安全性を確保するためには慎重な運転と適切な装備が必要です。ヘルメットを着用しない場合でも、事故のリスクを最小限に抑えるために、以下の点に注意しましょう。

電動キックボードのヘルメット選びに悩む20代の男女。安全性とデザインを重視して選ぶ様子を表現。

1. 速度を抑えて運転する

特定小型原動機付自転車に該当する電動キックボードの最高速度は時速20kmですが、高速での転倒や衝突は大きな怪我につながります。特に歩道走行時は時速6km以下に制限されており、安全な速度で運転することが重要です。

2. 走行ルールを遵守する

電動キックボードは自転車と同様に扱われる場合があるものの、走行できるエリアには制限があります。車道走行が基本であり、歩道を走行できるのは「特例特定小型原動機付自転車」に限られます。信号や交通ルールを厳守し、周囲の車や歩行者に配慮した運転を心がけましょう。

3. 衝撃吸収性能の高い服装を選ぶ

ヘルメットなしで運転する場合、万が一の転倒時に備えて、長袖・長ズボンを着用し、手袋やプロテクターを装備すると安全性が向上します。特に手を保護するグローブは、転倒時に手をつくことで怪我を防ぐ役割を果たします。

4. 夜間や悪天候時の運転を避ける

夜間は視認性が下がり、事故のリスクが高まります。ライトや反射材を使用して自分の存在を目立たせることが必要です。また、雨天時は路面が滑りやすく、ブレーキの効きも悪くなるため、極力運転を控えたほうが良いでしょう。

5. 定期的な車両点検を行う

ブレーキ、タイヤの空気圧、バッテリーの状態などをこまめにチェックし、異常がないか確認することが重要です。特にブレーキが正常に作動しない場合、ヘルメットなしではさらに危険が増します。日常的な点検とメンテナンスを行い、常に安全な状態で運転しましょう。

ヘルメットが努力義務でも着用すべき理由

法律上、特定小型原動機付自転車に該当する電動キックボードは、ヘルメットの着用が義務ではなく「努力義務」とされています。しかし、事故のリスクを考えると、ヘルメットを着用することが強く推奨されます。

1. 頭部の保護が最も重要

転倒時、最も重大な怪我を負いやすいのは頭部です。特に時速20kmでの走行中に転倒すると、大きな衝撃を受ける可能性が高く、場合によっては脳震盪や重篤な頭部外傷を引き起こします。ヘルメットを着用すれば、こうしたリスクを大幅に軽減できます。

2. 他の乗り物と比較して安全性が低い

電動キックボードはバイクや自転車よりも車体が小さく、バランスを崩しやすい乗り物です。歩行者や自転車と接触した場合でも、ヘルメットを着用していれば衝撃を軽減できるため、事故時のダメージを抑えることができます。

3. 視認性向上で事故を防ぐ

ヘルメットには反射材が付いているものもあり、特に夜間や夕方の運転時に周囲からの視認性が向上します。これにより、他の車両や歩行者が電動キックボードの存在に気付きやすくなり、衝突事故のリスクを減らすことができます。

4. ヘルメットを着用しないと保険の適用外になる場合がある

一部の自転車保険や交通傷害保険では、安全装備を適切に着用していなかった場合に補償が受けられないことがあります。万が一の事故時に治療費を自己負担しなくて済むよう、ヘルメットを着用することが賢明です。

5. 事故後の後悔を避ける

事故が発生した後に「ヘルメットを着用していれば助かったかもしれない」と後悔するケースは少なくありません。万が一に備えて、最初から安全対策を徹底しておくことが重要です。事故が起こってからでは遅いため、常にヘルメットを着用する習慣をつけましょう。

法律上、特定小型原動機付自転車ではヘルメットの着用は義務ではありませんが、安全性の観点からは必ず着用するべきです。頭部の保護、視認性の向上、事故時のダメージ軽減など、多くのメリットがあります。安心して電動キックボードを楽しむためにも、ヘルメットの着用を習慣にしましょう。

電動キックボード向けのおすすめヘルメット

| 型式 | メーカー | 価格(目安) |

|---|---|---|

| ダックテール フリーサイズ | バイクパーツセンター | 約2,280円 |

| ロングダックテール | バイクパーツセンター | 約3,380円 |

| ブラックメタリック フリーサイズ | LEAD | 約3,080円 |

| SERIO シールド付き | LEAD | 約3,863円 |

| CROSS バブルシールド付き | LEAD | 約4,435円 |

| ZENITH SF-7II | YAMAHA | 約9,297円 |

| M930 フルフェイス | MARUSHIN | 約6,040円 |

| STRAX フルフェイス | LEAD | 約8,680円 |

| RT33-X | OGK KABUTO | 約36,532円 |

電動キックボードに乗る際のヘルメットは、安全性と快適性を兼ね備えたものを選ぶことが重要です。特に、特定小型原動機付自転車(特定原付)に分類されるモデルはヘルメットの着用が努力義務となっていますが、事故のリスクを考えると着用を推奨します。

ヘルメットの種類とおすすめモデル

電動キックボード向けのヘルメットは、大きく分けて ハーフタイプ、セミジェットタイプ、フルフェイスタイプ の3種類があります。それぞれの特徴を踏まえ、おすすめモデルを紹介します。

1. ハーフヘルメット(軽量で手軽に使える)

- バイクパーツセンター ダックテール(約2,280円)

- シンプルなデザインで脱着が容易

- 軽量で持ち運びが楽

- LEAD ブラックメタリック(約3,080円)

- おしゃれなメタリックデザイン

- ワンタッチバックルで着脱可能

2. セミジェットヘルメット(安全性と視界のバランスが良い)

- LEAD SERIO シールド付き(約3,863円)

- UVカットシールド付きで風よけ効果あり

- 通気口付きで蒸れにくい

- YAMAHA ZENITH SF-7II(約9,297円)

- JIS規格認証で高い安全性

- 軽量設計で快適な装着感

3. フルフェイスヘルメット(最高レベルの安全性)

- MARUSHIN M930(約6,040円)

- 手頃な価格でフルフェイスの安全性を確保

- 高速走行時の風の抵抗を軽減

- OGK KABUTO RT33-X(約36,532円)

- モータースポーツ対応の高性能モデル

- 長時間のライドでも快適な設計

選び方のポイント

- 安全規格を満たしているか(PSC・SG・JISなど)

- 通気性が確保されているか

- 脱着のしやすさ

- フィット感が合っているか

特定原付であれば ハーフやセミジェット でも問題ありませんが、より安全性を重視するなら フルフェイスヘルメット を選ぶのがベストです。

自転車用ヘルメットで代用できる?

電動キックボードに自転車用ヘルメットを使用できるかどうかは、 車両区分と法的要件によって異なります。

特定小型原動機付自転車の場合

特定小型原付(最高速度20km以下の電動キックボード)は、道路交通法の改正により ヘルメットの着用が努力義務 となりました。

このため、特定小型原付に限り 自転車用ヘルメットでも代用可能 です。

- 条件

- ナンバープレートが取得済みで、公道を合法的に走行できるモデルであること

- 安全のため、PSC・SGマーク付きの自転車用ヘルメットを選ぶこと

- おすすめ自転車用ヘルメット

- KASK MOJITO 3 WG11(軽量でスタイリッシュ)

- ABUS AVENTOR(通気性抜群で快適)

- bern WATTS(電動キックボードにも馴染むデザイン)

原付扱いの電動キックボードの場合

一方、最高速度30kmの原付区分の電動キックボードでは PSCまたはSG規格を満たしたバイク用ヘルメットの着用が義務 となります。

自転車用ヘルメットでは基準を満たさないため、代用は不可 です。

代用する場合の注意点

- 安全性が確保されているか

- 自転車用ヘルメットはバイク用に比べて耐衝撃性が低いため、高速走行時の転倒リスクに対応しづらい。

- 法改正やルールの変更

- 法律が変わる可能性もあるため、最新の交通ルールを確認しておくことが大切。

- 事故時の補償

- 自転車用ヘルメットを使用して事故に遭った場合、保険の適用が制限される可能性がある。

結論

- 特定小型原付なら自転車用ヘルメットの使用が可能

- 原付区分ならバイク用ヘルメットが必須

- 安全性を考慮し、可能な限りバイク用のものを選ぶのがベター

自転車用ヘルメットはあくまで 最低限の保護を提供するもの なので、 より安全性の高いヘルメットを選ぶことを推奨 します。

ヘルメットなしで販売される電動キックボードのリスク

電動キックボードの普及が進む中、ヘルメットなしで販売されるモデルも増えています。しかし、これにはいくつかのリスクが伴うため、利用者は慎重に考える必要があります。

1. 事故時の頭部損傷リスクが高い

ヘルメットを着用していないと、万が一転倒した際に 頭部を直接路面に打ち付ける可能性 が高くなります。特に、電動キックボードはバランスを崩しやすく、歩行者や車両との接触事故が発生しやすい ため、重大な頭部外傷を負うリスクがあります。

2. 保険適用の制限がある可能性

多くの交通事故保険や自転車向け保険では、安全装備を着用しているかどうかが補償額に影響を与える場合があります。ヘルメットを着用していない状態で事故に遭った場合、補償の対象外になることもある ため、万が一の際のリスクが高まります。

3. 自治体ごとの規制強化の可能性

現時点では特定小型原付に該当する電動キックボードは ヘルメット着用が努力義務 ですが、自治体によっては安全性向上のために 独自の条例で着用を義務化する動き も出てきています。ヘルメットなしで販売されているからといって、将来的にもそのまま利用できる保証はありません。

4. 利用者の意識低下による危険性

ヘルメットが不要とされることで、「安全に気を配らなくても良い」という誤った認識が生まれる可能性があります。特に初心者は、スピードや制動距離を過小評価しがち なため、事故を起こすリスクが高まります。

5. 夜間や悪天候時の視認性の低下

ヘルメットには反射材やライトが付いているモデルもあり、夜間の走行時に視認性を向上させる役割 があります。ヘルメットなしの状態では、暗い場所での認識が遅れ、事故を引き起こす可能性 が高まります。

結論

ヘルメットなしで販売される電動キックボードは利便性を優先した選択肢ですが、安全面を考慮すると、ヘルメットの着用は強く推奨される べきです。特に初心者や交通量の多いエリアを走行する場合は、安全を最優先に考え、ヘルメットの購入を検討しましょう。

電動 キック ボード ヘルメット なしなぜまとめ

電動キックボードにおけるヘルメットの着用は、2023年7月1日の道路交通法改正により 特定小型原動機付自転車(特定原付)に該当するモデルであれば努力義務 となりました。つまり、法律上は ヘルメットを着用しなくても罰則がない 状態です。

- 2023年7月1日の法改正により、特定小型原動機付自転車はヘルメットの着用が努力義務となった

- ヘルメットなしでも違反ではなく、罰則は科されない

- 利便性向上を目的に、自転車に近いルールへと変更された

- 最高速度20km/h以下であり、自転車と同程度の速度で走行可能

- 都市部での短距離移動の需要が高まり、手軽に利用できるようにするための改正

- シェアリングサービスの普及を促進するため、ヘルメット着用の義務を撤廃

- ただし、安全面の観点からヘルメットの着用は強く推奨されている

- ヘルメットなしでは事故時の頭部損傷リスクが高まる

- 一部の自治体では独自の条例でヘルメット着用を求める可能性がある

- ナンバープレートの取得や自賠責保険の加入は義務付けられている

- 信号無視や携帯電話の使用などは違反行為として取り締まり対象となる

- 夜間や悪天候時の運転では視認性が低下し、事故のリスクが上がる

- ヘルメットを着用しないと、保険の補償範囲が制限される場合がある

- 交通ルールを守らない利用者が増えれば、今後ヘルメット義務化の可能性もある

- 特定小型原動機付自転車に該当しない電動キックボードでは、ヘルメット着用が義務となる

ヘルメットなしが認められた理由

- 利便性の向上

→ ヘルメット着用を義務化すると手軽さが損なわれ、普及が進みにくくなるため。 - 自転車と同様の扱い

→ 速度や機能面で自転車と近いため、ルールを統一し利便性を高める目的がある。 - シェアサービスの発展促進

→ LUUPなどのシェアリング事業者が運営しやすくなり、都市部での短距離移動の選択肢を増やす狙いがある。

ヘルメットなしのメリット

- 手軽に利用できる

- 持ち運びの負担が減る

- シェアリングサービスが普及しやすい

ヘルメットなしのデメリット

- 頭部損傷のリスクが高まる

- 事故時の補償が制限される可能性

- 夜間や悪天候時の視認性が低下する

- 一部の自治体では条例で着用が求められる可能性

ヘルメットを着用すべき理由

ヘルメットの着用は 法律上は任意 ですが、安全性の観点からは 積極的に着用するべき です。特に以下のような状況では、着用を推奨します。

- 初心者や運転に慣れていない人

- 交通量の多いエリアを走行する場合

- 長距離移動をする場合

- 雨天や夜間に走行する場合

今後の動向

現在は努力義務ですが、事故件数が増えた場合、将来的に義務化される可能性 もあります。

そのため、安全性を考慮し 早めにヘルメットを着用する習慣をつけることが推奨されます。

まとめ

電動キックボードにおけるヘルメット着用は、法律上は義務ではないものの、安全のために推奨されるべき ものです。利便性を重視するならヘルメットなしでも走行できますが、事故や怪我のリスクを考えると 適切なヘルメットを選んで着用することが賢明な選択 です。