「自転車ベルの仕組みってどうなっているの?」と気になったことはありませんか?自転車ベルは、日々の通勤や通学、買い物などに使う中で、意外と意識されない装置です。しかし、ベルの構造や正しい使い方を理解していないと、思わぬ違反やトラブルに繋がる可能性があります。

本記事では、自転車ベルの内部構造(仕組み)から正しい使用場面、壊れた場合の対処法、さらには修理や種類の選び方まで、幅広く丁寧に解説しています。ベルの「鳴らない原因」や「バネや蓋の役割」など、知っておくと安心な情報も満載です。

たとえば、歩行者に道を譲ってもらうためにベルを鳴らす行為は、法律違反に該当するケースがあります。また、ベルが壊れたままの状態で走ると、整備不良として責任を問われることも。自転車ベルの取り扱いは、「たかがベル」では済まされない重要なポイントなのです。

このページでは、自転車ベルの仕組みをしっかり理解し、安全かつ合法的に使用できるよう、基礎から実用まで徹底的にサポートします。100均ベルの代用可否や修理費用の目安についても紹介していますので、ぜひ最後までお読みください。

※この記事はプロモーションを含みます。

🔔 この記事の目次

自転車ベル仕組みと正しい使用法

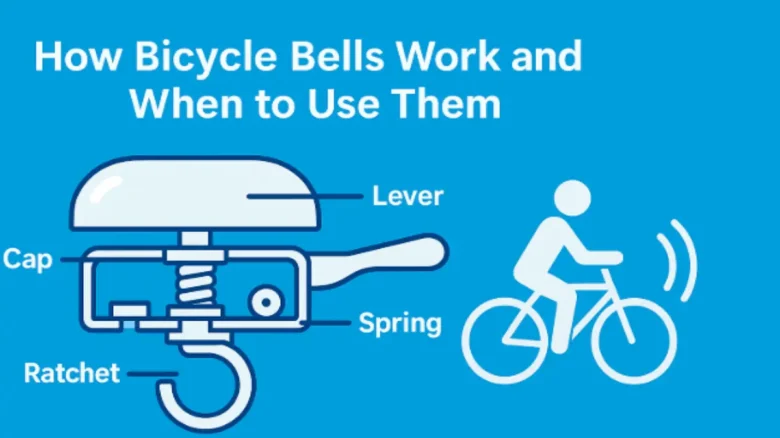

・レバーを押すと内部のバネとラチェットが連動して音が鳴る構造

・ベルの蓋は内部部品を固定し、音の響きも安定させる役割がある

・バネはレバーを戻すための反発力を生み出す重要な部品

・回転式・ボタン式・真鍮製などベルには多彩な種類がある

・音が鳴らない原因の多くはバネやラチェットのズレによるもの

・内部の汚れやサビが動作不良を引き起こすこともある

・分解してバネの引っ掛け位置や円盤の噛み合わせを確認するのが基本

自転車のベルはどんな時に鳴らしますか?

自転車のベルは、どんな場面でも自由に鳴らしてよいものではありません。むしろ、法律により使用できる場面が厳密に定められています。誤った使い方は、トラブルや違反行為に繋がるため注意が必要です。

都会の喧騒の中、危険を感じて自転車のベルを鳴らす20代の女性。

まず知っておきたいのは、自転車のベルは「警音器」として道路交通法第54条により規定されている点です。この法律では、ベルを鳴らすべき状況として、見通しの悪い交差点やカーブ、坂道の頂上など、危険を回避するためにやむを得ない場合が挙げられています。

例えば、「左右の見通しがきかない交差点で、標識により『警笛鳴らせ』と指示されている場所」などでは、ベルを鳴らして自分の存在を周囲に知らせる必要があります。このようなケースでは、ベルを鳴らさないことがむしろ違反になります。

一方で、歩行者にどいてもらいたいという理由でベルを鳴らすのは、基本的に認められていません。歩道や混雑した場所で、歩行者に対して威圧的にベルを鳴らすと、マナー違反であるだけでなく、法的にも問題となることがあります。

また、音で自転車の存在を知らせる手段としてベル以外にも、徐行や声かけなどの方法があります。これらを優先することで、トラブルを未然に防ぐことができます。

つまり、自転車のベルは「危険を防止するためにやむを得ないとき」にだけ使うというのが基本ルールです。何気なく使いがちなベルですが、状況と法律に照らし合わせて正しく使用する意識が求められます。

詳しくは警察庁の道路交通法関連ページなどを確認しておくと安心です。

自転車でベルを鳴らしたら違反ですか?

自転車でベルを鳴らす行為は、状況によっては道路交通法違反になる可能性があります。すべてのベル使用が違反になるわけではありませんが、鳴らす理由と場所によっては注意が必要です。

道路交通法第54条第2項では、警音器(自転車ベルを含む)は「法律で定められた場合を除き、鳴らしてはならない」とされています。つまり、正当な理由がない限り、むやみにベルを鳴らすことは違法行為に該当します。

具体的には、歩行者に対して「どいてほしい」と思い鳴らした場合や、混雑している歩道で警告としてベルを鳴らすのは原則としてNGです。自転車は軽車両に分類されるため、歩行者の通行を妨げることはできませんし、ベルを使って道を譲らせるような行為は法律違反となります。

では、どういった場面で鳴らすべきかというと、「危険を防止するためにやむを得ない場合」です。たとえば、見通しの悪い交差点で、他の車両や歩行者に自分の存在を知らせる必要がある場合が該当します。これが「警笛鳴らせ」の標識がある場所でのベル使用です。

違反した場合の罰則についても触れておくと、ベルの不適切使用で2万円以下の罰金または科料が科せられる可能性があります。特に歩道での誤使用が多く見られるため、日常的にベルを使っている方は注意が必要です。

なお、警視庁の公式サイトにもベル使用に関する注意喚起がありますので、確認しておくと安心です。

このように、自転車でベルを鳴らす行為は一歩間違えば違反になるため、「鳴らすべき場面」と「鳴らしてはいけない場面」を正しく理解することが重要です。

自転車にベルは義務化されていますか?

はい、自転車にベルの装着は法律で義務化されています。道路交通法において、自転車は「軽車両」として扱われるため、基本的な安全装置のひとつであるベル(警音器)の設置が必要です。

道路交通法第54条には「車両は特定の状況で警音器を鳴らさなければならない」と明記されており、その対象には自転車も含まれます。つまり、「警音器が備え付けられていない自転車」は、そもそも法律に適合していない状態といえます。

多くの人が見落としがちですが、スポーツバイクやクロスバイクなど一部の高性能自転車には初期装備としてベルが付いていない場合もあります。しかし、そのまま公道を走行すると法律違反に該当する可能性があります。

では、なぜベルの装着が義務化されているのでしょうか。それは、自転車が歩行者や他の車両と共に道路を共有する存在であるためです。見通しの悪い交差点や坂道で、自分の存在を知らせて事故を未然に防ぐ目的があります。安全性の確保という観点から、ベルは非常に重要な装置なのです。

特に「警笛鳴らせ」の標識がある場所では、警音器がなければ必要な合図を出せず、結果的に重大な事故を引き起こす可能性もあります。そのため、法律ではベルの未装着を見過ごしていないのです。

最近では100円ショップでも取り付け可能な自転車ベルが販売されており、コスト面のハードルは低くなっています。手軽に義務を果たせる今だからこそ、しっかり装備しておくべきです。

正確な情報を確認したい方は、警察庁の道路交通法解説ページなどを参照してください。

自転車にベルを装着することは義務であり、法律違反を防ぐとともに、自分自身と周囲の安全を守る大切なステップです。

自転車にベルがないとどうなる?

自転車にベルがないまま公道を走行すると、法律違反となる可能性が高くなります。ベルの装着は単なるマナーではなく、道路交通法で定められた義務です。装備されていない状態で走行を続ければ、交通違反として取り締まりの対象になる場合があります。

道路交通法第54条では「警音器を備えなければならない」とされており、違反した場合は「2万円以下の罰金または科料」が科されることがあります。特に、標識で「警笛鳴らせ」と表示された場所をベルなしで通行した場合は、法的に問題視されやすくなります。

また、罰則だけではなく、万が一の事故発生時に「安全配慮義務違反」として不利になる可能性もあります。たとえば、見通しの悪い場所で警音器があれば防げた接触事故が起きた場合、責任の重さが増すことも考えられます。

ベルがないと気付かないまま運転しているケースも珍しくありません。特に中古自転車やカスタムされたスポーツバイクでは、購入時に装備が外されていたり、壊れたままになっていることもあります。そのため、定期的な点検と整備は非常に重要です。

さらに、ベルがないことで声かけなど別の手段に頼る必要が出てきますが、それでは瞬時の危険に対応しきれないことも多いのです。こうしたリスクを減らすためにも、ベルの存在は欠かせません。

100円ショップやホームセンターなどで手軽に購入できるベルを装着することで、安全性と法的義務の両方を簡単に満たすことができます。

自転車を安心して利用するためにも、交通ルールに関する公式情報をチェックして、自転車の装備に不足がないか確認しておきましょう。

ベルがないだけで違反になる可能性があるため、自転車の点検時には必ず確認し、必要であればすぐに取り付けることをおすすめします。

自転車ベル壊れたままの危険性

自転車ベルが壊れたままの状態で走行を続けるのは、非常に危険です。見た目には些細な不具合に思えるかもしれませんが、ベルは法律上の義務であり、交通安全の観点からも欠かせない装置です。

まず、自転車は「軽車両」として道路交通法の対象となり、ベル(警音器)の装着が義務付けられています。装着されていても「音が鳴らない」「バネが外れている」「レバーが破損している」などの不具合があると、事実上ベルが機能していないことになり、法律違反となる可能性があります。

また、実用面でも問題があります。見通しの悪い交差点や狭い通路で、自分の存在を周囲に知らせることができなければ、歩行者や他の車両との接触事故につながる恐れがあります。とっさの危険回避行動ができないことで、思わぬトラブルに巻き込まれるリスクが高まるのです。

さらに、万が一事故を起こした際に、ベルが壊れたままだったと証明されると、「整備不良」として過失割合に不利な判断が下される可能性もあります。自転車の整備不備は運転者の責任と見なされやすいため、注意が必要です。

一見すると小さな部品に思えるベルですが、安全と法的義務の両面から考えると、壊れたまま放置するのは非常にリスクの高い行為です。異常に気づいたらすぐに修理または交換を行うことが、自転車利用者としての責任と言えるでしょう。

参考までに、ベルの修理や交換方法については警視庁の交通安全ページにも基本的な整備知識が掲載されています。

自転車ベル100均で代用できる?

自転車ベルが壊れた場合、手軽に交換できる代替手段として「100均のベル」が注目されています。実際、ダイソーやセリア、キャンドゥなどでは、自転車用ベルが110円(税込)で販売されており、一定の品質も保たれています。

コストを抑えたい方や、とにかく早く装着したいという方にとって、100均のベルは非常に実用的な選択肢です。多くの場合、ネジまたはゴムバンドでハンドルに簡単に取り付け可能で、特殊な工具を使わずに装着できます。

ただし、注意点もあります。100円商品という性質上、耐久性や防水性、音の響きなどがやや簡易的であることが多いです。特に雨の日に使用すると内部に水が入り、劣化や故障の原因になることもあります。強く連続して鳴らすと内部バネが外れるケースも見られるため、慎重に扱う必要があります。

それでも、法的義務である「ベルの装着」を満たすという点では十分に機能します。仮に一時的な使用でも、ベルが付いていない状態で走行するよりは、100均のベルを装着するほうが安全で安心です。

また、音の大きさや響きがやや控えめなため、人通りの多い都市部などでは反応されにくい可能性もあります。自転車の使用シーンに応じて、必要であれば後日もう少し性能の高いモデルに切り替えるのもひとつの方法です。

現在では、100均のベルもさまざまなデザインや取付方式があり、選択肢が広がっています。コストと利便性のバランスを考えるなら、まずは試してみるのも良いでしょう。

自転車ベルのおすすめ商品一覧

| 機種名 | 価格帯 | 特徴(ポイント) |

|---|---|---|

| キャットアイ OH-2400 | 約1,200円 | シンプルなデザインで、軽快な音色が特徴。クロスバイクにも適したスタイリッシュタイプ。 |

| ダイソー 自転車ベル | 110円 | 100均でもしっかり音が鳴る。応急用や予備としてもおすすめ。 |

| ブルックス イングリッシュベル | 約4,000円 | 真鍮製で高級感があり、音の響きが非常に良い。クラシックバイクに最適。 |

| ノグ Oiベル | 約3,500円 | スタイリッシュなリング型デザイン。ロードバイクに自然に溶け込むミニマル仕様。 |

| MINOURA SP-004 | 約800円 | コンパクトで軽量。幅広いハンドル径に対応可能な取り付け式。 |

商品選びの際は、パッケージに記載された対応径(ハンドルの太さ)や素材を確認し、自分の自転車に適したものを選ぶことが大切です。

自転車ベル仕組みと修理ポイント

▼記事のポイント②▼

・自転車ベルは道路交通法で装着が義務化されている安全装置

・誤った使用は法律違反になり、2万円以下の罰金対象となることも

・「危険を避けるためのやむを得ない時」のみ鳴らすのがルール

・歩道で歩行者に向けてベルを鳴らすのは基本的に違法行為

・ベルがない、壊れている場合は整備不良で責任が問われることも

・100均でも法律に適合するベルを簡単に手に入れることができる

・安全性と法令順守のため、定期的な点検と早めの修理が重要

自転車ベル鳴らない原因は?

自転車ベルが鳴らなくなる原因には、いくつかの典型的なパターンがあります。「鳴らない=壊れた」と思いがちですが、実際は内部の部品のズレや取り付けミスが原因であることが多いです。

「あれ?ベルが鳴らない…」自転車のベルの不調に頭を悩ませる20代女性。

まず、もっとも多いのが内部バネの不具合です。ベルのレバーを押すと

中にあるバネが弾かれて音が鳴る仕組みになっていますが、このバネが曲がっていたり外れていたりすると、レバーを動かしても反応がありません。また、バネを引っ掛けるツメが破損している場合も、正常な動作は期待できません。

次にチェックしたいのが、ギザギザの円盤(ラチェット)の噛み合わせです。この部品が内部で空回りしていると、摩擦が起きず音が出ない状態になります。特に自分で分解清掃したあとに戻した場合、部品の位置がずれて組み直されていることがよくあります。

さらに、ベルの蓋がしっかりはまっていないことも見落とされがちな原因のひとつです。ベル本体のカバーが中途半端に浮いていると、内部のレバーや円盤がきちんと固定されず、押しても空振りするような状態になります。

ほこりやサビなどの物理的な汚れによって、動きが鈍くなっているケースもあります。屋外に自転車を置いていると、雨水や泥が入り込み、内部の可動部に悪影響を及ぼすことがあります。特に金属製ベルは湿気による腐食が進みやすいです。

このように、自転車ベルが鳴らない理由は単純な部品の故障とは限りません。原因を正確に突き止めることで、買い替えせずに修理できる可能性も高まります。修理の前に、まずはこれらのポイントを一つずつ確認してみましょう。

自転車ベル鳴らない修理の基本

自転車ベルが鳴らなくなった場合、多くは自分で簡単に修理できます。必要な工具もドライバー程度で済むことが多く、仕組みを理解すれば誰でも挑戦可能です。

修理を始める前に確認したいのは、音が鳴らない原因が「完全な破損」ではなく、部品のズレやバネの外れといった軽微な不具合かどうかです。ベルの構造はシンプルで、主に以下のパーツで成り立っています。

- 本体ケース(外蓋)

- ラチェット(ギザギザの回転盤)

- 金属バネ(レバーを戻す反発力を生む)

- レバー(指で押すパーツ)

まず、ベルのネジを外し内部構造を確認しましょう。最も多いトラブルは、バネが正しくツメに引っ掛かっていない状態です。これを正しく戻すことで、再び音が出るようになるケースが非常に多く見られます。

次に、ラチェット(円盤)の噛み合わせがスムーズかをチェックします。円盤が浮いていたり、動きが固すぎたりする場合は、一度外して正しい位置に組み直してください。摩擦や汚れで動作不良を起こしている場合は、綿棒や布などで清掃するのも効果的です。

また、ベルの外蓋がしっかりはまっていないと、内部パーツが動かず無音になることがあります。カチッと音がするまで蓋を押し込むか、ネジをしっかり締め直すことが重要です。

ただし、レバーが折れている、バネが曲がって変形しているなど物理的に破損している場合は修理よりも交換を検討するほうが確実です。100円ショップや自転車店で安価に購入できます。

自転車ベルの仕組みを理解すれば、自力で直すことは十分可能です。壊れたまま放置せず、正しく機能するよう調整することで、安全性と法令順守の両面で安心感が得られます。

自転車ベルの蓋はどう付ける?

自転車ベルの蓋(カバー)は、ベル内部の部品を正しく機能させるために重要なパーツです。見た目を整えるだけでなく、レバーやギアの動作を安定させ、音をしっかり響かせる役割もあります。正しく取り付けられていないと、ベルが鳴らなかったり、内部部品が動かなくなったりするため注意が必要です。

多くの一般的な自転車ベルでは、中央のネジや突起に「押しはめる」だけの構造になっています。構造自体はシンプルですが、カバーの固定が甘いと、振動で外れたり、内部のラチェットやバネの動きを妨げたりします。

取り付け時の基本手順としては、まず内部の構造(ラチェットやバネ、レバー)が正しく組み立てられていることを確認してください。各パーツがずれていたり、浮いていたりすると、蓋を付けたあとでうまく機能しません。特にバネの引っかかり位置や、ラチェットのかみ合わせには注意が必要です。

そのうえで、蓋をベル本体の上にまっすぐ乗せ、中央の突起部分にしっかりと押し込みます。中にはネジ止め式のものもありますが、多くは「カチッ」と音がするまで押し込むだけで固定されるタイプです。力の入れすぎには注意し、蓋が割れたり変形したりしないようにゆっくりと押さえましょう。

また、一部の蓋には側面に小さな穴がある場合がありますが、これに向きを合わせる必要は基本的にありません。内部の仕組みに左右されないよう設計されているため、方向を気にせず装着できます。

正しく蓋を取り付けることで、ベルの音がクリアに鳴り、安全性も確保されます。万が一、何度試してもうまく鳴らない場合は、内部部品の見直しや別の部品の交換も検討してください。

自転車ベルバネの役割とは?

自転車ベルの中で、バネは非常に重要な部品です。ベルの音が出る仕組みを支える中心的な存在といっても過言ではありません。バネが正常に機能しないと、レバーを押しても反応が鈍かったり、まったく音が鳴らなかったりすることがあります。

自転車ベルの仕組みは意外とシンプルで、指でレバーを押すと、その力がバネを通じて内部のギアやラチェットを動かし、摩擦音を発生させる構造になっています。このバネがレバーを元の位置に戻す反発力を生んでおり、音を繰り返し鳴らすために必要な“戻り”の動きを担っているのです。

多くのベルでは「L字型の金属バネ」がレバーに取り付けられており、突起部分に引っ掛けて反発力を生むよう設計されています。この接続が甘かったり、ずれていたりすると、バネが機能せず、レバーが戻らない=音が鳴らないという現象が起きてしまいます。

また、バネが曲がっていたり、折れかけている場合も同様に動作不良が起きます。一見して分かりにくい部分ですが、バネの取り付け状態と向きを丁寧に確認することが、ベル修理の基本になります。

バネの役割はレバーを戻すだけではありません。適度な張力を保つことで、音の響き方や連続性にも影響を与えます。力が強すぎるとレバーが硬くなり、逆に弱すぎると音が小さくなる、という微妙なバランスが必要です。

修理時にはバネを清掃し、汚れやサビがないかも確認しましょう。金属疲労を起こしている場合は交換が望ましく、無理に再利用すると再び故障の原因になります。

このように、自転車ベルのバネは見えにくい場所ながら、ベル全体の動作と音の出方に直結する非常に重要なパーツです。鳴らない原因を探る際は、必ずバネの状態をチェックするようにしましょう。

自転車ベル種類と選び方ガイド

自転車ベルにはさまざまな種類があり、それぞれに特徴や用途があります。選び方を間違えると、使いにくさや法律違反につながる可能性もあるため、目的や自転車の種類に合ったベルを選ぶことが重要です。

まず代表的なベルの種類には、以下のようなタイプがあります。

- レバー式ベル:もっとも一般的で、指ではじくと「チーン」と音が鳴るタイプ。安価で手軽に使えます。

- ダイヤル式(回転式)ベル:つまみを回して鳴らすタイプで、連続的に音を出しやすいのが特徴です。

- トリガー式・ボタン式ベル:軽く押すだけで鳴らせるので、子供用や高齢者向けにも適しています。

- 真鍮製クラシックベル:レトロでおしゃれな見た目。音の余韻が長く、通行人に気づいてもらいやすいです。

- 電子ベル(ホーンタイプ):スイッチで操作するデジタル式。音量調整やライト付きなど多機能なモデルもあります。

選ぶ際に意識すべきポイントは、まず取り付け可能なスペースがあるかどうかです。スポーツタイプの自転車では、ハンドルまわりに装着スペースが限られていることもあるため、取り付け方式(ネジ式・ゴムバンド式など)に注目しましょう。

また、用途に応じた音量も選び方の基準になります。都市部の通勤や通学で使用するなら、大きくはっきりした音が出るものが効果的です。一方、住宅街や静かな場所では、控えめな音の方がトラブルを避けやすいこともあります。

デザインも近年は豊富で、キャラクター付きやコンパクトなモデルも人気です。ただし、見た目だけでなく「しっかり鳴るか・法律に適合しているか」も忘れず確認してください。

自転車ベルを選ぶ際は、交通ルールにも注意しながら、機能性と安全性のバランスを取るのがポイントです。

自転車ベル修理値段の目安

自転車ベルの修理にかかる費用は、修理の内容や依頼する店舗によって異なりますが、比較的安価で済むケースが多いです。そもそもベル自体がシンプルな構造であるため、部品交換や調整で直ることがほとんどです。

まず、最もよくあるケースは「音が鳴らない」「レバーが動かない」といった軽微な不具合です。この場合、バネの調整や部品の再組立のみで対応できるため、自転車店に依頼しても300円〜500円程度で済むことが多くなっています。

一方で、ベル自体が破損していたり、部品が欠けている場合には、修理ではなく「交換」対応になることが一般的です。ベルの価格はピンキリですが、100均で販売されている安価なモデルであれば110円(税込)から購入可能です。少し音質や見た目にこだわるなら、500〜1,500円程度の中価格帯が選ばれることが多いです。

専門店で購入・取り付けまで依頼すると、部品代+工賃として1,000〜2,000円前後が相場になります。ただし、高級なベルや電子ホーンタイプになると、修理では対応できず、本体交換のみで3,000円〜5,000円以上になるケースもあります。

コストを抑えたい方には、自分で修理するという選択肢もあります。ドライバー1本で分解・組み立てができるベルも多く、バネの引っ掛けやラチェットの調整だけで復活する場合も少なくありません。

このように、修理内容によって価格差はあるものの、基本的には気軽に対処できる範囲内です。ベルの異常を放置すると違法になることもあるため、違和感があれば早めに対応することをおすすめします。

修理や交換に関して不安がある場合は、最寄りの自転車安全整備士のいる店舗に相談するのもひとつの方法です。

よくある質問(自転車ベル仕組みに関するQ&A)

Q. 自転車ベルはどんなときに鳴らせばいいですか?

見通しの悪い交差点や坂の頂上など、危険回避が必要な場面でのみ鳴らすことが道路交通法で定められています。

Q. 歩行者にベルを鳴らしてもいいの?

「どいてほしい」という理由でベルを鳴らすのは原則NGです。威圧的な使用はマナー違反かつ法的にも問題があります。

Q. 自転車にベルが付いていないと違反になりますか?

はい。道路交通法で警音器の装備が義務付けられているため、ベルが未装着の自転車は違法となります。

Q. ベルが壊れていても大丈夫?

ベルが鳴らない状態での走行は整備不良と見なされ、違反や事故時に不利な判断をされる可能性があります。

Q. 自転車ベルは100均の商品でもOKですか?

音がしっかり鳴り、安全に使えるものであれば100均ベルでも法的義務は果たせます。ただし耐久性には注意が必要です。

Q. ベルが鳴らない原因は何ですか?

バネのズレや部品の噛み合わせミス、サビや汚れなどが主な原因です。分解して確認・修理が可能です。

Q. 自分でベルを修理できますか?

ドライバー1本で直せる簡単な構造なので、多くのトラブルは自力で対応可能です。

自転車ベル仕組みまとめ

自転車ベルの仕組みはとてもシンプルですが、安全に関わる重要なパーツです。道路交通法で装着が義務付けられていることからもわかるように、自転車にとってベルは「音で存在を知らせる装置」として欠かせない役割を担っています。ここでは、その基本構造と動作の仕組み、関連するポイントをわかりやすくまとめます。

自転車ベルはレバーとバネ、ラチェットによって音を発する仕組みになっています。

- 自転車ベルは道路交通法で装着が義務付けられている

- ベルは「危険回避が必要なとき」にのみ使用が許されている

- 歩行者にどいてもらうための使用は基本的に違法となる

- 警笛鳴らせの標識がある場所ではベルを鳴らす義務がある

- ベルを不適切に使うと2万円以下の罰金または科料が科される可能性がある

- スポーツバイクなどにはベル未装着で販売されている場合がある

- 自転車ベルが壊れたままでは整備不良となり、法的にも不利になる

- ベルの代用品として100均商品でも法的要件は満たせる

- ベルが鳴らない原因はバネ外れやパーツの噛み合わせ不良が多い

- 自転車ベルは自分で修理できるシンプルな構造である

- 蓋の取り付け不良もベルが鳴らない原因となる

- バネはベルの音の発生とレバーの戻りを支える重要な部品である

- 自転車ベルにはレバー式・ダイヤル式・電子式など複数の種類がある

- 修理費用は内容により数百円から数千円程度と幅がある

- ベルの定期的な点検と正しい使い方が安全な運転につながる

多くの一般的な自転車ベルは、手動式の「レバータイプ」です。内部構造としては、主に次のような部品で成り立っています。

- レバー:指で操作する部分。押すと内部に力が伝わります。

- バネ:レバーを押す力を戻すための反発力を持ち、ラチェットを弾く役目も担います。

- ラチェット(ギザギザの円盤):回転しながら本体内で金属とこすれて音を鳴らす仕組みです。

- 蓋(カバー):内部の部品を保護し、音の反響を整えます。

動作の流れとしては、レバーを押すとバネがたわみ、その力でラチェットが回転します。ラチェットがベルの内部部品に当たることで「チーン」や「カンカン」といった音が鳴ります。この摩擦と打撃によって、聞こえやすい音を発生させるのが一般的な構造です。

なお、ベルにはいくつかの種類があります。レバーを押す一般的なタイプのほか、つまみを回す「ダイヤル式」、押しボタン式、電子式なども存在します。音の大きさやデザイン、取り付け方法によって選び方も変わってきます。

また、ベルが鳴らない原因の多くは内部バネのズレや部品の不具合によるものです。定期的に動作確認を行い、異音や無音に気づいたらすぐに点検・修理することが重要です。壊れているままのベルを放置すると、法律違反だけでなく、危険回避の手段を失うことにもなります。

現在では、100円ショップでも簡易ベルが手に入るようになっており、価格や機能に合わせて選択の幅も広がっています。とはいえ、どのタイプでも大切なのは「確実に音が鳴るか」「安全性を高められるか」という点です。

自転車ベルの仕組みを正しく理解し、日頃のメンテナンスを怠らないことが、事故のリスクを減らし、安全な走行につながります。法令順守と安全意識を両立させるためにも、ベルの重要性を今一度見直してみてください。

あわせて、警視庁や交通安全関連の公式サイトで最新の自転車ルールを確認しておくこともおすすめです。